目次

スポーツしてないダメな私。

私は、はっきり言ってスポーツにあまり興味がありません!

嫌いというわけではなく、特に走ることは好きだったりするのですが

(こう見えて、高校時代はマラソン大会校内一位だった経験あり。ちいさい学校ですけどね・・・)

学生時代はずっと文化部で、日常的にスポーツをした経験がありません。

現在二児の母でもあるのですが、小学生の息子はスポ少やサッカー教室など、団体でスポーツをすることをしたがりません。

先日、ソフト部の取材にお邪魔させてもらって

「スポーツっていいな〜!頑張ってる子どもたち素晴らしい!」と思ったものの、支えている親御さんを見ると「うちはそこまでできるだろうか・・・」「そもそも、子どもにやる気がないから無理だよね」となってしまい、

しまいには、

スポーツしてない我が家、なんかダメな気がする・・・。

そんな発想にまで至ってしまうのでした。

山中先生からの依頼

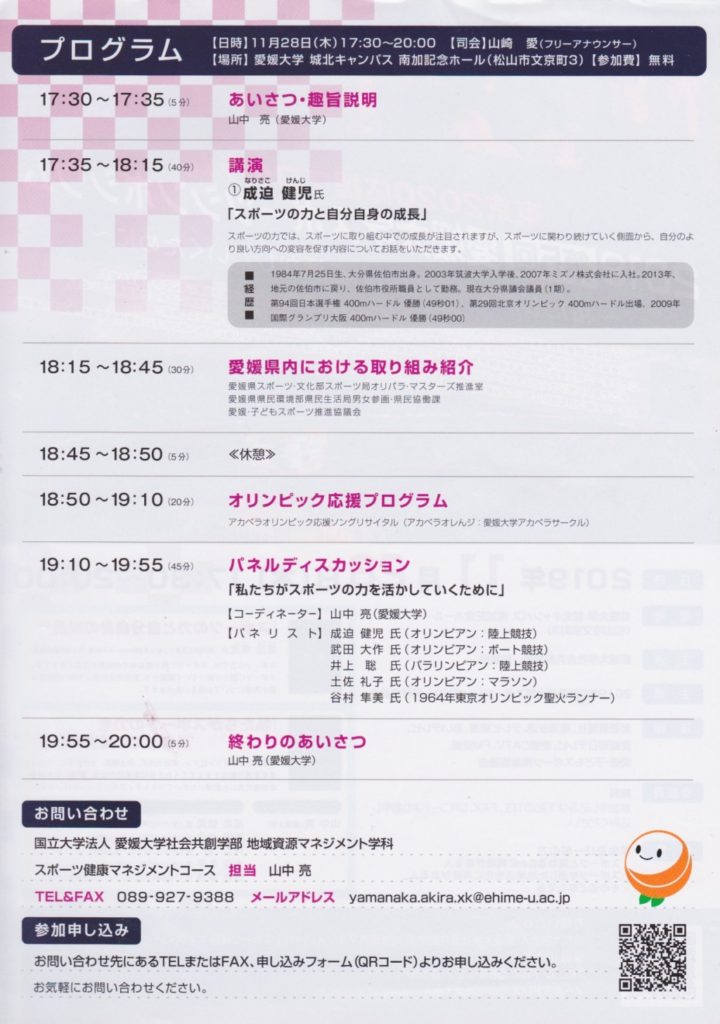

そんな私に、「スポーツシンポジウムの記録をつくって欲しい」という山中先生からの依頼。

正直、愛媛大学に「スポーツ健康マネジメントコース」なんていうコースがあることすら知りませんでいたが、なんだかおもしろうと思ってお仕事をお受けしました。

私は編集者・ライターという仕事をしています。

興味があって大好きな業種のことを書くのは、もちろん楽しいのですが

逆に、

興味がない分野・難しい分野

こそ、腕の見せ所だと思っています。

興味がない層に届けるためには、

興味がない自分に、どうやって興味を持たせるか。

そのプロセス自体が、興味が無い層に届ける手段だったりするからです。

愛媛大学へ・・・。

シンポジウムの趣旨をお伺いするため、

事前に山中先生に会いに行きました。

愛大のキャンパス!

いつ来ても、なんだかソワソワしてしまいます(笑)

いざ、山中先生の研究室へ!

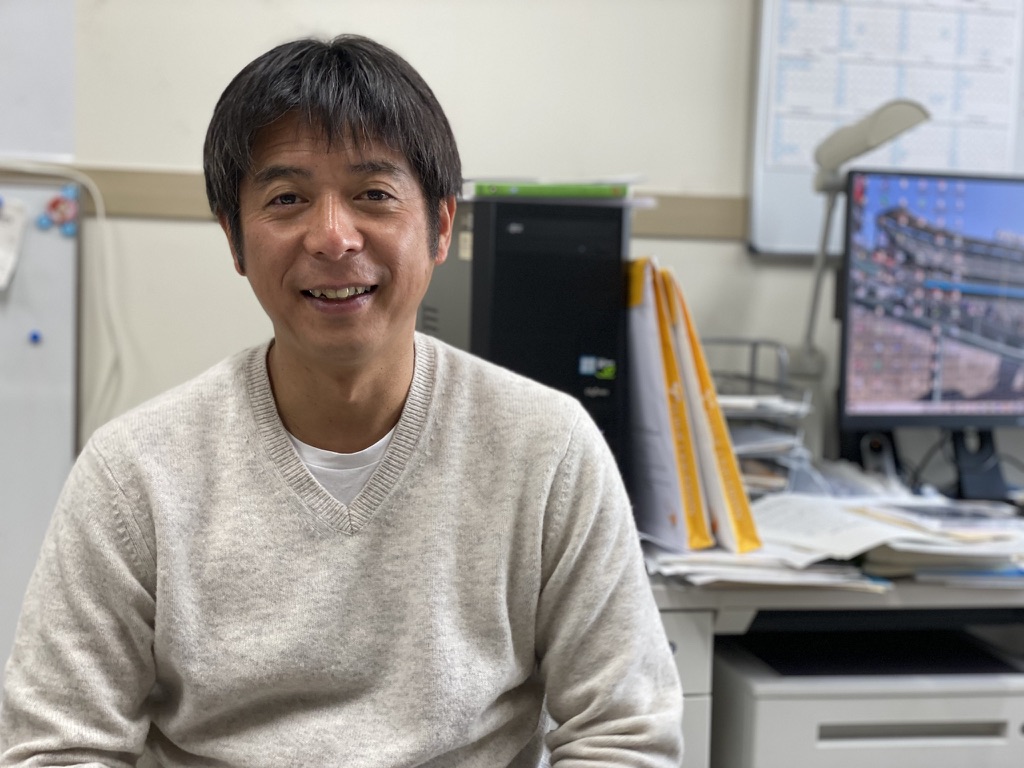

スポーツは、ガチでやらなくてもいい!

山中先生!

よろしくお願いします。

早速、シンポジウムの趣旨を教えてください!

日本では、スポーツの本当のよさ、楽しさが無視されているというか、ある部分だけ強調されている気がするんですよね。

「ある部分」とは?

例えば、「結果を出す」ことにコミットしすぎていること。

スポーツってやりたければやればいいし、やりたくなかったらやらなくていいと思うんですよね。

結果が出せなくなったら引退しないといけないとかね、

そういう風潮があるじゃないですか。

スポーツの本当のよさって、身近にあることなんですよね。

いつでも気が向いたらはじめられて、楽しめる。

誰かの評価ではなく、もっと“自分寄り”に楽しめるものなのになって思います。

あぁ〜その感覚、わかります!

「やるならガチでやらなくちゃ!」っていう無言の圧感じますね。

だから私はやらない(笑)

世の中がネガティブムードなときほど、スポーツの出番!?

スポーツが盛んになるタイミングって、どんな時かわかりますか?

うーん・・・どんな時だろう。

ここ近年も、マラソンブームですよね。

でも、何故なのか理由がわからないです・・・><

実は、不景気だったり、何か大きな災害が起こったり

世の中がネガティブなムードになった時に

スポーツが盛んになるんですよ。

「なんか世の中やばいんじゃない?

自分の生活を豊かにするにはどうすればいい?」

そう感じた人たちが、

「走ったら、おもしろいかも!」

って走り始めることが多いんです。

ベトナム戦争、リーマンショック、震災のあとにもジョギング人口が増えているんです。

なるほど・・・!

すごく興味深い視点です!

つまり何が言いたいのかというと、

スポーツは決して難しいものではなく、誰だって気軽にはじめられるもの。

生活を豊かにするためのものであるということなんです。

例えば

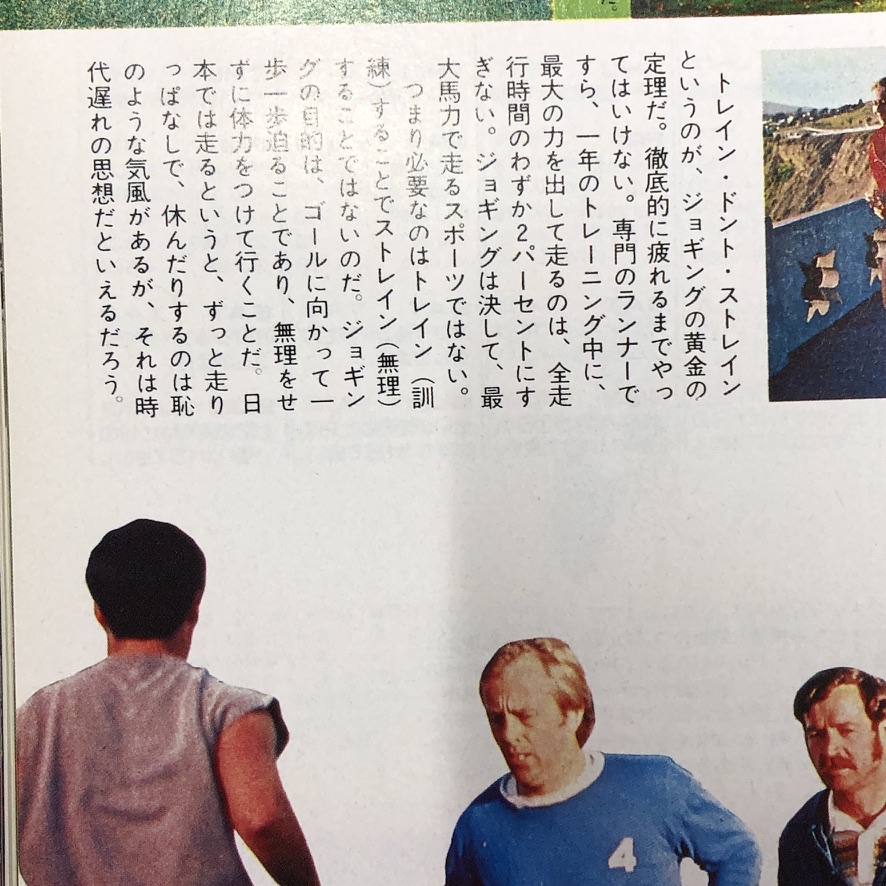

『POPEYE』の西海岸特集に、こんな記述があったんですけどね。

ジョギングは決して、最大馬力で走るスポーツではない。

つまり必要なのはトレイン(訓練)することでストレイン(無理)することでは無いのだ。ジョギングの目的は、ゴールに向かって一歩一歩迫ることであり、無理をせずに体力をつけていくことだ。日本では走るというと、ずっと走りっぱなしで、休んだりするのは恥のような気風があるが、それは時代遅れの思想だと言えるだろう。

『POPEYE』創刊号復刻版

この号では、西海岸の豊かさ・カッコよさを特集しているんですけど、スポーツってまさに西海岸がお手本。

西海岸は、東海岸みたいに経済の中心地ではなかった分、

違う豊かさを求めて行ったんだと思うんです。

すぐに海や山に行ける環境だから、

体を動かしながら気持ちを豊かにして、

インターネットを使って自分で仕事を作ったり。

自分の生活自体がクリエイティブだから、仕事もクリエイティブなんですよね!

スポーツがあるところには音楽が生まれ、芸術が生まれ、人が集まる。

西海岸って、そんな風に、自由でかっこいいイメージがあるんですよね。

おぉ〜〜!

なんか納得です!!!

なんだか、スポーツの原点をみた感じがします。

開会式の整列は、軍隊の名残!?

ところで、スポーツ大会の開会式って必要だと思いますか?

うーん・・・

どうなんですかね。

学校とかでも、運動会の開会式の練習するくらいだから、当然必要な気がしますけどね。

実は、こうやってマジメに開会式の練習をする国って少ないんですよ。

2013年に韓国で開催された大学スポーツの世界大会を見に行ったんですけどね、整列してたのは、日本人だけだったんですよ。

え!?

そうなんですか!

そもそも過剰な「整列」は、戦時中の「軍隊」の名残だったりするんですよね。

きれいに並ぶことや開会式の練習をすることは、

スポーツの本質ではない。

「勝ち負け」を過剰にエンターテイメント化するのも違うと思っていて。

たとえば、東南アジアのスポーツ大会なんかに行くと、

日本の比じゃないくらい人が集まってるんですよね!

レベルの高い低いじゃなく、みんなが一緒になって気軽に楽しむ。

国全体にそんなムードが流れていると思うんです。

なるほど〜そんな風に考えたことなかったです。

深いな・・・。

米津玄師の「パプリカ」がオリンピック応援歌になった理由とは?

そんなわけで、僕は

もっと「スポーツの本当の力」を伝えたいんですよ!

特別能力がある人でなくたって、

ビジネスにつながらなくたって、

勝たなくたって、誰でも気軽にはじめられて、生活を豊かにするものなんです。

そういうことを、伝えたいんです!

いいですね!

当日が、楽しみになってきました!!!!

今回は、初の試みとして

アカペラサークルに、オリンピックの応援歌を演奏してもらう時間も用意しました。

今回、オリンピックの応援ソングに米津玄師さんの「パプリカ」が選ばれたじゃないですか?

あの選曲自体に、今日本が考えるべき一つのテーマが含まれていると思っていて。

どういうところがですか?

明るすぎないところですかね。

米津玄師さん自体、もともと引きこもりだった経験があるじゃないですか。

そんな米津さんが歌う曲には、違う角度から見たスポーツが現れているような気がして。

スポーツってきらきらしたイメージで見てしまいがちですけど、アスリートにならなくても、観戦しなくても、関わる方法はたくさんある。

応援することも、一つの関わりなんですよね。

多様性を認め合うことも、テーマとして含まれていると思います。

なるほど〜〜〜〜!

やっぱり山中先生、深いっす!!!!

おもしろい!!!

後日談*ぶっちゃけ、このシンポジウムどうだった?

シンポジウムの後、再び山中先生の研究室へ!

シンポジウムの反省会を行いました。

(当日のようすに関してはこちらの記事をご覧ください)

大木さん、今回のシンポジウム、正直どう思いました?

・・・・。

事前にお聞きしていた、お話が面白かったぶん、

正直、山中先生のやりたかったことが、100%表現し切れていないのじゃないかな?って思いました。

私はスポーツ全然しないので、

アスリートのお話がリアリティじゃないというか。

お話自体はとっても面白かったんですけど

山中先生の趣旨とはまた違ったものだったんじゃないかな?と感じてしまいました。

先生は、アスリートから「スポーツが生活に役立っていること」を聞き出したかったんですよね?

でも今回登壇されたアスリートのみなさんは、精神力が一般的じゃないというか・・・いろいろ乗り越えすぎちゃっているから、リアルじゃないというか!

憧れの対象ではあるけれど、身近ではないと思いました。

やっぱりあの人たちは超人です!!!!

唯一リアリティだったのは、土佐礼子さんが

「オリンピックと子育ては全く関係ない!」

ってバッサリ言い切ったことですかね(笑)

あのシーン、

本当は「スポーツが子育てにも役に立っています!」っていう答えが欲しかったんじゃないかなと思うのですが、

「全く関係ない!」

と言い切られていたのが印象的でした。

スポーツと子育ては別物。

いくら、たくさんの苦難を乗り越えてきたアスリートでも

わからないものは、分からない。

しんどいことは、しんどい。

そこがリアルでした。

愛媛県の取り組みに関しては、知らないことだらけでビックリしました。

私みたいな、スポーツに関係ないと思っている人には届いていないんですかね?

実は、このシンポジウム5回も続けていますが

一度も満足したことがないんです。

やっぱり大学だから硬くなっちゃうのかなぁ〜。

画一的な方法になっちゃうんですよね。

本当はスポーツを楽しんでいるように

シンポジウムをやりたいんです。

動きがあるシンポジウムというか・・・

そんな意図もあって、

今回アカペラを入れたんですけどね。

山中先生が表現したいことが壮大だからこそ、

表現するのが難しいと思うのですが、

私みたいにスポーツしてない人にも響くシンポジウムができたらいいですよね!

そうなんです。

スポーツの話というと、どうしても重くなりがちなので

ふわっとした感じの人も集まってくれる感じにしたいんですよね。

じゃあ、私はふんわり代表として次回も参加させてもらいますね(笑)

次回も楽しみにしています!

「自分がやりたいからやる」

スポーツとボランティア

なんだか、毒を吐いてしまいましたが、

私自身、山中先生の話を伺って、「スポーツ」への考え方が変わりました。

「スポーツ」はもっと身近にあるもの。

生活を豊かにするためのもの。

一番大切なのは、

「自分がやりたいからやる」こと。

それがスポーツの本質だということを伝えたくて、山中先生は試行錯誤しながら活動されているんだなぁと感じました。

山中先生は、中四国唯一のスポーツボランティア養成研修講師でもあり、

若者の養成にも力を入れています。

無償でも、「自分がやりたいからやる」。

それは、スポーツであっても、ボランティアであっても一緒です。

何かと話題の「まじめえひめ」の第二弾、

スポーツ×まじめ に、山中先生が登場しているのでぜひご覧ください。

今までは、「スポーツ」=関係ないことと思い込んでいた私。

その枠を外し、いろんな関わり方で、マイペースに楽しもうと思いました。

社会共創学部 地域資源マネジメント学科